|

PRIMO PIANO

|

|

| |

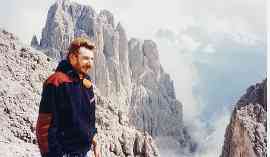

Alberto Franco sotto le cime

dolomitiche: «I primi ad amarle sono stati veneziani e triestini,

forse perché da lontano la loro bellezza abbaglia»

All'inizio di una scalata:

«Arrampicando devi pensare solo a quello: può essere una terapia»

|

Alberto Franco ha scritto un libro che racconta storia e

filosofia dei Monti Pallidi

«Scalare, che metafora»

La conquista delle Dolomiti,

palestra mondiale

«Nell'evoluzione dell'arrampicata si può leggere anche ciò

che è cambiato nel nostro mondo»

di Antonio Frigo

TREVISO. Il Monte Bianco, anzi la sua ascensione,

porta due firme, anzi tre: quella di Gabriel Paccard, quella di Jacques

Balmat e quella più occulta ma fondamentale di Horace Benedict de

Saussure. Balmat era un semplice montanaro attratto forse dalla

prospettiva del guadagno, Paccard era un medico, cioè uomo di scienza, e

portò lassù le strumentazioni per le misurazioni della montagna più alta

d'Europa. De Saussure era un aristrocratico naturalista: fu lui a ispirare

e organizzare quell'ascesa, datata 1786, offrendo anche un lauto premio a

chi l'avesse completata. Un «ràmpega» montanaro, uno scienziato curioso e

testardo, un filosofo delle conquiste alpine: l'impresa che segnò l'inizio

ufficiale dell'alpinismo è contrassegnata da tre figure che, messe

insieme, potrebbero costituire il ritratto dello scalatore completo e

illuminato, non fosse che l'aristocratico non andò lassù. Lo si evince

scorrendo le belle pagine del libro che il trevigiano (veneziano di

nascita) Alberto Franco, uomo di montagna a tuttotondo (chissà perchè

negli annali dell'alpinismo c'è tanta gente di mare) ha dato alle stampe

in questi giorni e si appresta a presentare in edicola. La scalata del

Monte Bianco, nel suo libro storico-filosofico, appassionato e sobrio come

montagna comanda, figura, naturalmente, come prototipo di alpinismo

"moderno", anche se l'occhio e la memoria di Franco cadono sulle Dolomiti,

«montagne uniche bellissime, dove si è formato il grande alpinismo

mondiale, compreso quello che poi ha dato la caccia alle cime himalaiane e

agli ottomila in tutto il mondo. Escluso Bonatti, che però "nasce"

scalatore sul cosiddetto Capriccio delle Dolomiti».

La domanda che

aleggia, sempre, tra il racconto dell'apertura di una via dolomitica e

quello dell'esordio, aborrito, dei chiodi a espansione, è «quella», la

madre di tutte le domande su ciò che è impresa e sfida all'ignoto: perché?

E ancora: visto il bollettino delle morti di alpinisti, ne vale davvero la

pena?

«Ognuno ha le proprie ragioni. Certo, è possibile individuare

alcuni precisi gruppi, ma con una serie di sfaccettature e gradazioni

interne. Pescando dai racconti dei protagonisti, ho provato a raccontarle,

io dilettante delle ascensioni, con questo libro».

Qualche esempio per

sommi capi, senza pretesa di esaustività?...

«C'entrano scienza,

valori, ideologie, perfino forme di religiosità. E non si parla solo della

tradizione italiana o europea. In Oriente, tra il settimo e l'ottavo

secolo, esisteva addirittura una scuola i cui seguaci praticavano la

scalata come una specie di catarsi. C'è anche una tradizione giapponese

che annovera oggi, dopo l'abbandono della Formula Uno, anche l'ex pilota

Katayama...».

Ma c'è in montagna anche un sacco di gente che rincorre

record: di tempi di scalata, di vie da mettere in carniere, di cime da

inanellare in una stessa stagione. Oppure un brivido, magari a sventato

scapito della vita, propria ed altrui...

«Ci sono anche questi, certo.

Consola sapere che più si arrampica e più, in genere ma non sempre,

subentra lo spirito giusto, la giusta prudenza, la voglia di armonia, il

desiderio di trovare se stessi. In montagna si muore, è vero, ma non

sempre perchè si sbaglia qualcosa. Sono morti grandi alpinisti in modo

banale: un pezzo di montagna che si stacca, quatto sassi che dall'alto ti

colpiscono in pieno. Uno dei miti, Comici, è morto perchè, per sporgersi

da una croda e guardare, sotto, gli amici, si è legato a un cordino

lasciato lì da qualcuno: il cordino s'è rotto. Sono scomparsi sotto i miei

occhi anche alcuni amici che non arrampicavano certo per voglia di record

o per sfida assurda. La dirò con le parole di Buzzati: "L'alpinismo manca

di utilità pratica? E' pericoloso? Ha in sè qualcosa di irrazionale?

D'accordo. Ma a questa stregua si ridurrebbe l'uomo a una macchina

pensante. A questa stregua non sarebbe mai nata l'aviazione, non si

tenterebbero oggi le vie degli spazi e metà della terra sarebbe ancora

inesplorata". A parte il fatto che con l'auto, senza accorgercene,

rischiamo la vita ogni giorno. E poi l'alpinismo un'utilità anche sociale,

magari non in Italia, ce l'ha».

Ovvero?

«Arrampicare richiede un

grande esercizio di concentrazione. Bisogna sempre sapere cosa si sta

facendo, pena un errore fatale. La mente si svuota da tutto il resto. Per

questo in Francia l'alpinismo viene usato come terapia di recupero per i

tossicodipendenti e per alcuni handicap. Alla fine di tanta fatica, la

sensazione è appagante, rinforza psicologicamente. In Italia qualcuno ci

dovrebbe pensare. In Francia anche tutte le scuole hanno una parete

artificiale da arrampicata...».

Ma lei farebbe arrampicare un suo

figlio a sei anni?

«Come no? Lo porterei, certo, in una palestra di

roccia. Hanno doti naturali di equilibrio e arrampicata: guardate i loro

giochi».

Perchè la gente di mare ama l'alpinismo? Perchè gli albori

dell'alpinismo italiano sono targati Trieste e Venezia?

«La prima

scuola di alpinismo nasce a Trieste, ed è un veneziano, il professor

Berti, invece, a fare la prima guida delle Alpi Orientali. Forse chi vede

le montagne da lontano ne apprezza la bellezza più di chi le ha davanti al

naso e non sa valorizzarle. Vengono da tutto il mondo, per vedere le

Dolomiti, ma noi non ce ne accorgiamo quasi. O lasciamo che vendano

brutalizzate da orde barbariche, a scopo economico. Certo, ha ragione

anche Messner quando dice che la montagna deve dare da vivere anche a chi

ci abita, ma...».

Quindi, l'ultimo momento puro e bello delle

Dolomiti...?

«L'ultimo cantore di quel modo di andare in montagna è

Buzzati, che le nostre cime le ha scalate e cantate scrivendone con rara

passione e competenza. Le ha anche disegnate e dipinte».

Scusi se

insistiamo sull'argomento, non è cattiveria, solo voglia di capire: perchè

si muore più spesso scendendo da una vetta che salendo?

«Perchè c'è un

calo di attenzione: dopo quello che sei riuscito a fare, rischi di non

metterci altrettanto puntiglio nel discendere. Sto parlando delle nostre

montagne, non dell'Himalaya, naturalmente: lì possono entrare fattori di

ossigenazione, di stanchezza. Ma le Doloniti sono diverse: in un attimo si

è sotto la parete e si va sù: niente campi intermedi, niente

ossigenazione. Sono bellissime, le nostre montagne».

Eppure gli

italiani ci sono arrivati tardi.

«Lo scrivo: le Dolomiti sono state

terra di conquista per i tedeschi, quelli con il mito di Sigfrido, cui

dedico un capitolo. Poi sono arrivati gli italiani e c'è stato, tra gli

Anni 20 e gli Anni 30, un momento di grande vivacità del nostro alpinismo:

alle conquiste delle vie e delle vette veniva dato grande risalto, il

governo premiava le "prime" con una medaglia d'oro».

Sigfrido,

Mussolini: l'arrampicata è di destra?

«No, il discorso è un altro:

l'arrampicata è un confronto con il senso del pericolo, con la coscienza

di sè. Ora il pericolo è visto in modo opposto: è motivo d'ansia, come

disturbo sociale. E pensare che siamo circondati da... normali situazioni

a rischio. Ma, fateci caso: chi non è morto in arrampicata, vive molto più

a lungo della media. E a ottant'anni c'è ancora chi arrampica».

Treviso

ha un ruolo nella storia dell'alpinismo e delle Dolomiti?

«Quando fai

il nome di Bepi Mazzotti s'inchinano non solo in Italia, ma anche

all'estero. Mazzotti è stato uno scalatore, innanzitutto: ha addirittura

messo la sua firma a una via. E poi è stato uno dei maggiori esponenti

mondiali della cultura dell'alpinismo, quella che dà un significato al

tutto. E poi c'è il nome di Cino Bocazzi, che è ancora qui a raccontare

quell'epoca. Ecco, ho cercato di leggere la storia dell'alpinismo come

metafora della storia della società e della cultura. Ci ho provato,

almeno».

Si avverte un rimpianto per i cosiddetti bei tempi andati.

Cosa manca, oggi?

«Diciamo che è stato fatto quasi tutto, da un punto

di vista delle vette da conoscere e delle pareti da attaccare. Nel libro

c'è una lunga tabella con le "firme" di ognuna di queste imprese. Ma la

montagna meriterebbe di più: perchè, con tutte le storie di alpinismo che

ci sono, a nessuno è venuto in mente, ai giorni nostri, di raccontarle con

un film? E' solo un esempio. L'arrampicata è...». E si ricomicia

daccapo...

|

![]() |

|